刊名:当代戏剧

曾用名:陕西戏剧

主办:陕西省戏剧家协会

主管:中共陕西省委宣传部

ISSN:1002-171X

CN:61-1040/J

语言:中文

周期:双月

影响因子:0.1626016

数据库收录:

北大核心期刊(1992版);北大核心期刊(1996版);北大核心期刊(2000版);北大核心期刊(2008版);北大核心期刊(2014版);中文社会科学引文索引-来源(1998);中国人文社科核心期刊;期刊分类:戏剧电影与电视艺术

期刊热词:

图版戏画

现在的位置:主页 > 综合新闻 >

读书 | 在她的戏剧中,唯有爱是不变的神话(2)

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】北京人艺《她弥留之际》剧照 12. 酒精既不能作为驾车也不能作为上床的减轻处罚的理由。 (《我预先支付!》) 广西师范大学出版社2022年7月出版 8. 人

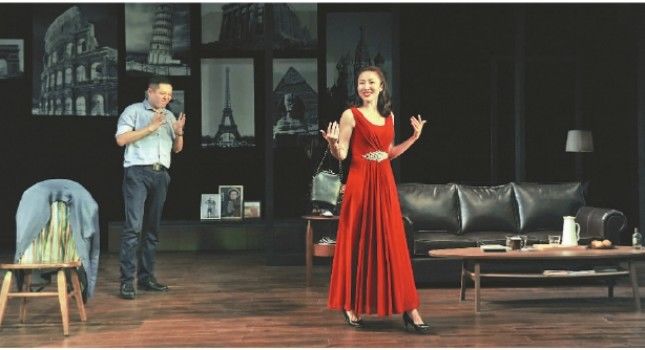

北京人艺《她弥留之际》剧照

12.酒精既不能作为驾车也不能作为上床的减轻处罚的理由。

(《我预先支付!》)

广西师范大学出版社2022年7月出版

8.人们特别愿意关心恋人。世上的真爱如此之少,所以周围的人每次都会本能地珍惜它。

15.娱乐——不是小事,而是巨大的精神需求。演讲台——是给政治家的,讲台——是给学者的,讲道台——是给教堂的。而剧院是为居民准备的!

>>佳句摘录:

普图什金娜喜欢不同的面孔,醉心各异的声音,迷恋奇妙的戏剧氛围,钟爱另类的女性形象。剧作家对爱情故事和苏联岁月着魔般的凝视,其穿透记忆与历史迷雾的尝试,试图以旧式文学形态寻求适合今天戏剧发展路径的义无反顾,使其以挑战姿态圆满收场。她于戏剧中构建的无所顾忌的爱情故事,说明当代俄罗斯人已不再关注虚妄的口号,不再追求过于极端的道德标准,而是关注身边生活,关注情感世界,活在当下成为生活的主旋律。

(《我预先支付!》)

普图什金娜的剧本远离历史,不问政治,无关宗教,只为爱情。然而其剧本并没有因善与爱的维度而变得简单。剧中人的性格和爱情的本质虽然只通过对话呈现,作家却深邃地传达出人性的复杂和矛盾,尤其折射出善与爱在文化冲突激烈的时代的两难境遇,这一点无疑拓展了后苏联时期俄罗斯文学的精神边界。剧本中的善与爱,虽混杂着隐约的滑稽和依稀的迟疑,信心和希望却从不曾减损。

编辑:周怡倩

这两部剧在中国引起如此共鸣,出乎意料也在意料之中:谁说社会文化更迭、价值观念变迁中的主导心理应该是怀疑、悲观和虚无?普图什金娜的剧本给出了否定的回答。茫然、惶惑、困顿虽说难免,但生活中更多的是柳暗花明,绝处逢生,是踏雪寻梅的奇美,是静待春归的纯真。普图什金娜似乎为大家找到了克服噩梦和幻灭的有效处方,那份曾经被邪恶和绝望放逐了的善,那份唯一能够缓解内心寒冷的爱。

(《不正常的女人》)

(《比萨斜塔》)

五部剧本几乎均创作于苏联解体后整个俄罗斯国家向新体制过渡的时期。剧本中俄罗斯社会转型期的历史境遇显而易见:狼狈不堪的生活、无奈从事的非专业工作、戏剧性的女人命运、日渐退化的男性气质、“生活在别处”的向往。再加上爱情褪色、中年危机,剧作勾勒出国家巨变之下俄罗斯人的心理诉求与精神愿景。故事基于虚构和想象,却从未远离现实,远离人类生存的真相,可笑、荒诞、悲凉的同时浸透着希望和憧憬,蕴含着作家强烈的此在关怀。始终在场的爱情神话、“不正常”的女性形象、亲切温暖的幽默,成就了普图什金娜的精神乌托邦奇迹剧。

7.哪里有爱,哪里就会有很多事件、风暴、欢乐、不安。

11.如果成为永恒取决于金钱,那我宁愿放弃不朽。

10.我挣得很多,但我既没时间也没愿望去花钱。我生活中还没有过一次休假。

(《不正常的女人》)

(《我预先支付!》)

(《不正常的女人》)

(《在别人的烛光下》)

2.我想得到尊重,有保证的尊重。至于孤独、不关心、不爱,我已经习惯了。

3.母亲总是最后得知关于女儿的真相。

[俄]娜杰日达·普图什金娜 ?著

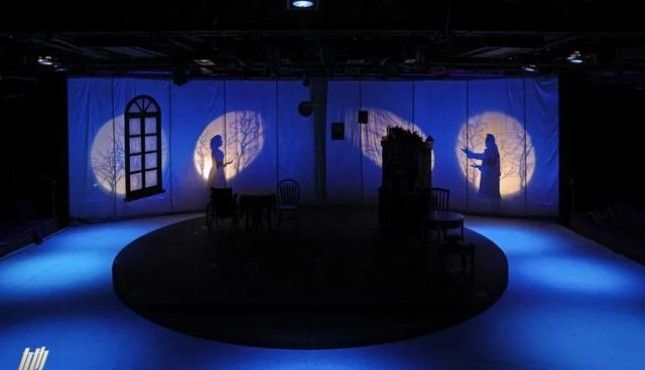

娜杰日达·普图什金娜,1949年生,俄罗斯剧作家,电影编剧,电影、戏剧导演。其剧作从20世纪90年代开始风靡彼得堡和莫斯科,有近40部在俄罗斯及其他国家上演。其中,《她弥留之际》和《比萨斜塔》已在我国分别由北京人艺和国家话剧院搬上舞台,至今仍作为保留剧目。

16.年轻的演员和在舞台上历练了一生的演员——完全是两种不同类型的人……剧院对演员本人来说首先是一位天才的教育家。

这本选集中的五部剧本的中译版最早刊登于国内戏剧杂志。从2015年下半年《比萨斜塔》剧本中译版的发表开始,这异域的种子迅速地落地生根发芽了。

9.孤独并非无人之时,而是当你只需唯一的一个人时。

>>作者简介:

文章来源:《当代戏剧》 网址: http://www.ddxjzz.cn/zonghexinwen/2022/0804/984.html